In der Natur ist das Lernen weit verbreitet. Es ergänzt die angeborenen Fähigkeiten, mit denen sich viele Tierarten verblüffend gut durchs Leben bringen können. Etwa bei den Vögeln beginnend, wird aber das Lernen wichtiger, und schließlich, bei den "höheren" Wirbeltieren, ist das Lernen für das Überleben essentiell. Dabei ist das Lernen durch Nachahmen eine wichtige Methode, wie man bei der Betreuung des Nachwuchses immer wieder beobachten kann. Beim Menschen schließlich ist ein eigenständiges Leben erst nach Jahren heftigen Lernens möglich. Auch beim Erlernen der Sprache ist das Lernen durch Nachahmen primär. In den ersten Jahren sind die Kinder sehr auf den Blickkontakt mit den Eltern oder Betreuern angewiesen, weil sie auch mit Gesten kommunizieren. Als Beispiel kennt wohl jeder das "Da, da!" verbunden mit dem zeigenden Finger. Weil das Nachahmen der Sprache Schall betrifft, spricht man auch von "Lernen nach Gehör". Das Verfahren ist dabei durchaus ein stabiles Ritual: Das Vorbild (Eltern, Betreuer, Lehrer) erzeugt den Schall (das Wort, den Ton, die Melodie, das Geräusch). Das Kind - oder allgemein der Lernende - ahmt nach und das Vorbild gibt Rückmeldung. Die Rückmeldung sollte einen positiven Klang haben, damit der Lerneifer erhalten bleibt. Wenn man das Ergebnis des Lernens bewußt anhört, darf man ruhig staunen, welche Vielfalt, ja sogar Individualität dabei entsteht. Wenn wir uns einigermaßen verständigen können, kommt das Lernen in der Schule dazu. Beim Erlernen von Lesen und Schreiben kommt dann als Regelsystem die Grammatik dazu. Dieses Lernen hat neben der Erweiterung unserer Kenntnisse auch zum Ziel, Sprache und Schrift so weit zu vereinheitlichen, dass wir uns in einem großen Bevölkerungsumkreis gut verständigen können. Martin Luther gebührt allein schon dafür unser Dank, dass er mit der Bibelübersetzung auch eine deutsche Konventionalsprache geschaffen hat, mit der man sich, von Lothringen bis Ostpreußen, von den Alpen bis Nordfriesland, sicher verständigen konnte. Dies klingt verdächtig nach "von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt" aus dem "Lied der Deutschen" von Hoffmann von Fallersleben, dem alten Deutschlandlied. Doch ist mit dem Geltungsbereich der Konventionalsprache nicht "Deutschland" gemeint, und schon gar nicht "über alles", sondern eine nützliche Konvention im deutschsprachigen Raum über die Dialekte hinweg. Vergessen wir nicht, dass auch für deutsch sprechende Leute in anderen Staaten (von USA und Kanada bis Kasachstan, von Südamerika bis Neuseeland) die Konventionalsprache hilfreich ist. Es ist nicht gerechtfertigt, diese Konventionalsprache als "Hochsprache" zu bezeichnen, und damit Dialekt als "niedrig". Die Konventionalsprache muss, um ihren Zweck zu erfüllen, ziemlich festen Regeln gehorchen. Dialekte dagegen sind die eigentliche, lebendige Sprache, aber eben im deutschen Sprachraum in vielen Variationen. Dass die Regeln auch für die Konventionalsprache sich doch im Laufe der Zeit ändern, ist eine Erkenntnis, die ich schon als Sechsjähriger in der Schule bekam. 1946, also gerade nach dem 2. Weltkrieg, hatten wir in der Schule nur ein Faltblatt (2x DIN A4) mit Texten zum Lesen. Da war ich glücklich, ein altes "Ludwig Bechsteins Märchenbuch" zu haben. Damit lernte ich zwar Deutsch mit altertümlicher Formulierung, aber das half mir, die Märchen zu genießen, besonders das "Von Einem, der auszog, das Gruseln zu lernen". Ich nahm es zunächst als selbstverständlich hin, dass es den Buchstaben "s" in zwei Formen gab, nämlich in der heute allein benutzten "runden" Form, und daneben ein "langes s", das wie ein kleines "f" ohne den Querstrich aussieht. Allmählich begriff ich, dass das "runde s" nur am Ende eines Wortes, während das "lange s" am Anfang und im Wort benutzt wurde. Gedruckt wurde mit Frakturschriften. Später lernte ich eine Schreibschrift kennen, die man die "deutsche Schrift" nannte, aber sie heute eher "Sütterlinschrift" nennt, nach ihrem Erfinder. Erst jetzt erfuhr ich aus dem Wikipedia-Artikel über diese Schrift, dass sie 1911 durch Vereinfachung einer älteren Schrift konstruiert wurde, um eine leichter zu schreibende Schrift zu haben. Die Schrift wurde akzeptiert und auch nach dem Ersten Weltkrieg gelehrt. Unter dem Regime der Nationalsozialisten wurde die Schrift etwas schräger geformt und "deutsche Schrift" genannt.

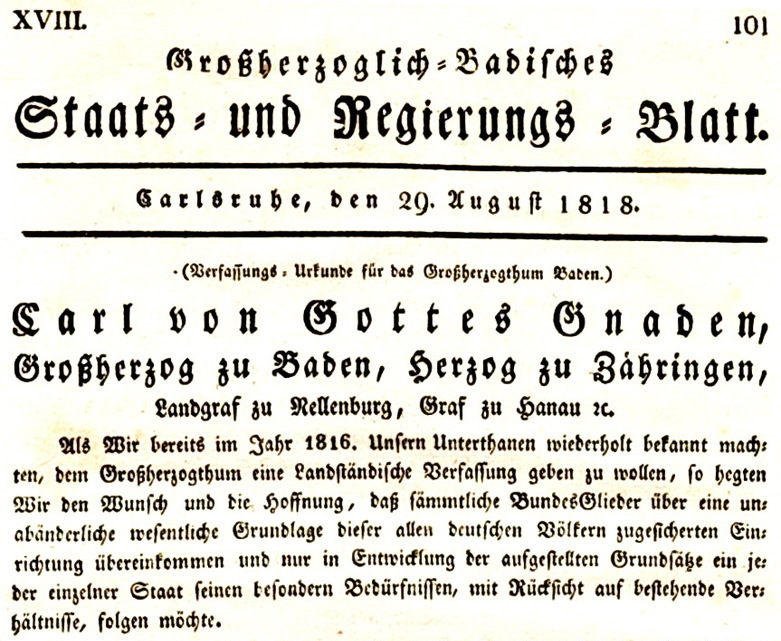

So ist es verständlich, dass meine Geburtsurkunde 1938 in deutscher Schrift ausgestellt wurde. Verblüffenderweise wurde diese Schrift schon 1941 wieder verboten, nämlich als man erkannte, dass in den von der Wehrmacht besetzten Ländern die Anweisungen in deutscher Schrift nicht verstanden würden! Gleichzeitig wurden auch die Frakturschriften für den Druck verboten. Aber dieses Verbot drang gar nicht durch. Ja, man war allgemein so beharrlich, dass noch 1947 meine Taufbescheinigung mit der deutschen Schrift geschrieben wurde. Und in der Schule wurde diese Schrift auch noch gelehrt, weswegen mir die oben abgebildete Schrifttafel vertraut erscheint. Ich hörte öfters die Meinung, dass die Frakturschrift und die deutsche Schreibschrift schon sehr alt seien und zum Deutschen Reich gehörten. Ich wollte das genauer wissen und fand ein Bild von einem Dokument, das durch seinen Inhalt schon belegt, dass es vor rund 200 Jahren geschrieben wurde. Abgeordnete des Ständehauses haben die Badische Landesverfassung von 1818 eigenhändig abgeschrieben, damit sie in den Schulen gelehrt werden konnte.

Auch für die Leute, die das nicht lesen können, stimmt die Schrift erkennbar weitgehend mit der von Sütterlin empfohlenen Schrift überein. Während die kleinen Buchstaben so klein sind, dass sie nur mühsam zu lesen sind, sind die Ober- und Unterlängen im Vergleich dazu groß und schnörkelig. Die von Sütterlin entwickelte Schrift ist also nicht komplett neu, sondern gewissermaßen die disziplinierte Version der seit Beginn der Neuzeit bekannten Kurrentschrift, wobei auf gleichmäßige Ober- und Unterlänge Wert gelegt wurde. Die Linien auf der Schiefertafel und dem Schreibpapier zeigten das Maß für die Schriftteile. Auch wurden Schnörkel abgeschafft. Die Schrift wurde also aus durchaus rationalen Überlegungen heraus entwickelt. Und da sie die Grundidee der Kurrentschrift beibehielt, wird also die Meinung bestätigt, die "deutsche Schrift" sei eine "alte" Schrift. Daneben musste man aber auch die "lateinische Schrift" schreiben, insbesondere, wenn es um Texte ging, die man auch im Ausland lesen können sollte. Das ist gerade die Idee, weshalb 1941 die Benutzung der "deutschen Schrift" verboten wurde. Entsprechend der Ideologie der Nationalsozialisten wurde aber das Verbot offiziell damit begründet, dass die Schriften jüdischen Ursprungs seien.

Die Druckausgabe der Titelseite der Badischen Verfassung mit der Frakturschrift ist für die heutigen Kenntnisse dagegen leicht zu lesen. Deswegen nimmt man aber auch die andere Schreibung leichter wahr. Die beiden Formen des kleinen "s" nimmt man fast gar nicht wahr, dagegen wenn hinter einem "t" noch ein "h" eingefügt ist, merkt man das. Eine Erklärung ist vielleicht noch nötig: Das großgeschriebene "Wir" und "Unser" ist "pluralis majestatis", d. h. die Pluralform, in der nur Majestäten sich selbst benennen durften. Die Methode, bei zusammengesetzten Substantiven jedes Teilwort mit einem Großbuchstaben zu beginnen, hilft, die Teilwörter besser zu erkennen: ich bin auch heute dafür, anstatt sich mit TrennungsZeichen zu behelfen, wenn das Erkennen der TeilWörter schwierig wird. Die manchmal schon abstrus aus einer Reihe von Substantiven zusammengesetzten Wörter aus der Verwaltungssprache könnte man dann wenigstens leichter lesen.

Beim Musizieren haben wir ein ähnliches Problem mit der Notenschrift. Hat man mit dem Violinschlüssel das Notenlesen begonnen, erwartet einen mit dem Übergang auf den Bassschlüssel

die böse Überraschung, dass die Reflexe beim Lesen nicht mehr passen. Eine harte Begründung für die Einzigartigkeit der fünf Notenlinien und die verschiedenen Notenschlüssel habe ich bisher nicht gefunden. Aber ein Übergang auf eine neue Schreibweise der Noten hätte zur Folge, dass man die bisher existierenden Noten auch lesen können muss! Im Abschnitt über die Gambenmusik, die Marin Marais mit besonderen Zusatzzeichen geschrieben hat, bekommt man ein Empfinden dafür, wie Kenntnisse über die Feinheiten der Musik untergehen können, wenn man die Notenschrift nicht mehr ganz versteht. Andererseits wäre es durchaus der Mühe wert, zumindest einmal über eine Vereinheitlichung der Notenschrift für die verschiedenen Stimmlagen nachzudenken. Sind 6 Notenlinien geeigneter als 5? Sind 7 Notenlinien schon zu viel? Andererseits sind die vielen Hilfslinien auch jetzt schon mühsam zu lesen. Der Bassschlüssel sollte nur noch signalisieren, dass die Töne 1 oder 2 Oktaven tiefer sind. Wir sind ja schon gewöhnt, Oktavverschiebungen in den Noten zu finden. Sind die anderen Schlüssel wirklich noch nötig? Man sollte solche Überlegungen nicht zu früh beenden, sondern das Geschehen bei der Entwicklung der Rechtschreibung zum Vergleich heranziehen.

Im 19. Jahrhundert wurde noch ziemlich beliebig geschrieben, wie schon das Beispiel der Badischen Verfassung zeigt. Konrad Duden (1829 - 1911) folgte sein Leben lang der Idee, der deutschen Sprachgemeinschaft auch eine gemeinsame Schreibung zu verschaffen, und zwar mit dem Grundgedanken: "Schreibe, wie du sprichst". 1880 erschien sein erstes "Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache". "Der Duden" hatte Erfolg und blieb bis zu den 1990er Jahren die maßgebliche Institution für die Rechtschreibung. Dann wurde auf Betreiben von Kommissionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Reform eingeleitet, die zum Ziel hatte, die Rechtschreibregeln vereinfachen. Aber: Gut gemeint ist keine Garantie für Erfolg. Es gab heftigen Widerstand. Nach einigen Reformen der Reform wurde der Widerstand zwar geringer, aber er besteht noch heute. Und allen Reformbemühungen widerstanden hat noch immer, dass der Doppelvokal 'ei' nur im östlichen Österreich wie 'e-i' ausgesprochen wird, während weitaus die Mehrheit daraus ein 'a-i' macht. Obwohl die Wörter 'fiel' und 'viel' gleich gesprochen werden, werden sie doch verschieden geschrieben. Das Prinzip "Schreibe, wie du sprichst" wurde also nicht stur angewendet, sondern auf die Herkunft der Wörter wurde Rücksicht genommen.

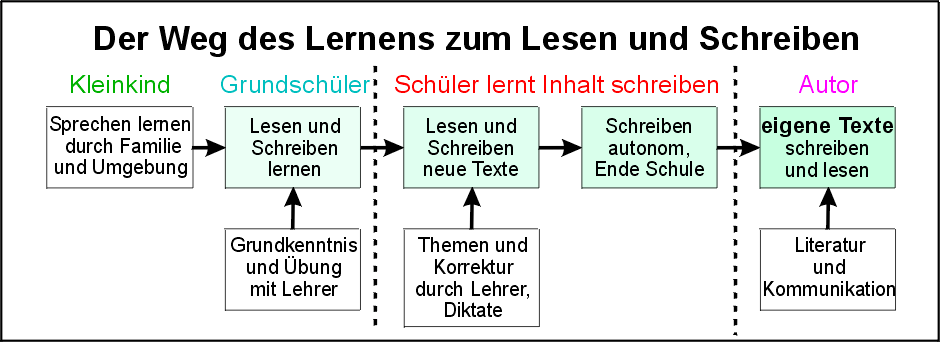

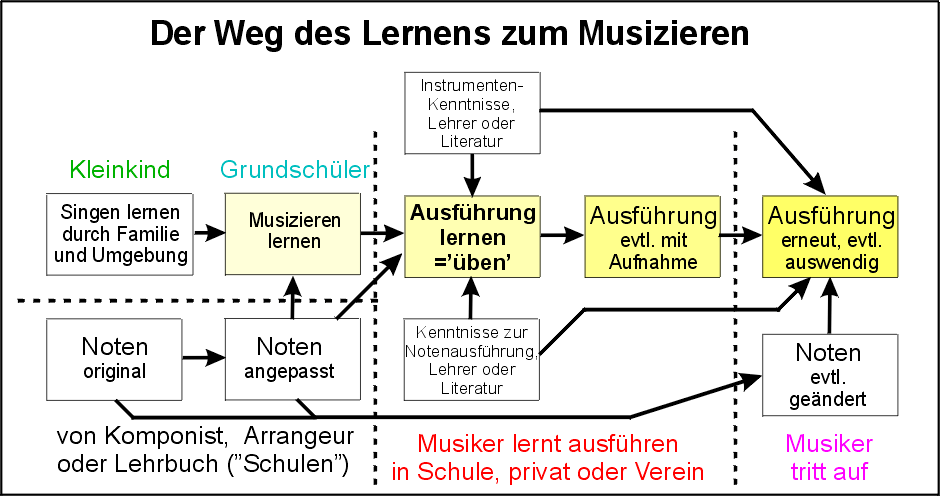

Das folgende Bild zeigt die Grundidee, wie man Lesen und Schreiben üblicherweise lernt. Mit der zunehmenden Farbsättigung in den Kästchen soll die wachsende Kompetenz angedeutet werden. Die Wirklichkeit ist zwar nicht so geradlinig und es gibt Hürden, aber die Hauptlinie der Entwicklung ist so besser zu verstehen. Danach werde ich einige Schwierigkeiten beschreiben.

Das Lied kommt aus Mittelhessen (Westerwald bis Vogelsberg) und ist mir seit Kindertagen vertraut. Es ist dem Text nicht anzusehen, dass das 'R' in dieser Sprache mit einer speziellen Mischung aus 'Zungen-R' und 'L' gesprochen wird. Man sagt zwar: "das 'R' wird gerollt", aber das stimmt gar nicht, denn die Zunge flattert nur ganz schwach bei diesem merkwürdigen Konsonanten. Nur in einem Ort im Westerwald, Rennerod, wird tatsächlich mit der Zunge geflattert. Es ist dem geschriebenen Text des Liedes auch nicht anzusehen, dass im Wort 'frässe' das Doppel-s

nicht wie im Konventionsdeutsch stimmlos gesprochen wird,

sondern mäßig stimmhaft, wenn auch nicht so deutlich wie in '

summen'. Diese Beispiele zeigen, dass man zum Schreiben nicht jeden lokalen Laut mit einem eigenen Zeichen versehen sollte.

Man ist auf Nachahmen, also Lernen nach Gehör, angewiesen.

Auf der Suche nach weiterer Information über das Erlernen von Sprache und Schreiben geriet ich an ein Buch von Josef Victor Hürbin, einem Schweizer, der als Rektor einer Schule zum Thema "Mundart, Sprachunterricht und Rechtschreibung" ab 1870 Beobachtungen in Aufsätzen dokumentierte, die schließlich 1896 als Buch veröffentlicht wurden. 2016 und 2017 brachten zwei Verlage dieses Buch erneut heraus. Dankenswerterweise entschieden sich beide Verlage, dies als Faksimile zu drucken, damit das Original-Schriftbild erhalten blieb. Hürbin hatte zwar das möglichst sichere Erlernen des Schreibens als Ziel, aber seine sehr große Zahl von bewundernswert genauen Beobachtungen deutet auch immer auf die Schwierigkeiten hin, eine Schreibweise möglichst einfach zu halten und dabei die Herkunft der Wörter nicht total zu verschleiern. Hürbin stellte auch deutlich dar, wie der Dialekt das Erlernen des Schreibens in der Konventionalsprache erschwert, weil im Dialekt andere Laute, Wörter, Formulierungen erst in Konventionalsprache übersetzt werden müssen. Deswegen kann auch das jüngst erprobte "Schreibe wie du sprichst, und wenn ich deinen Text verstehe, dann ist das genug", womit man vielleicht sogar an die Idee von Konrad Duden anknüpfen wollte, nicht zu einem Lernerfolg führen. Vielmehr führt es dazu, dass die Fehler später mit viel größerer Anstrengung "weggelernt" werden müssen.

Die

englische Sprache wartet mit einer Schwierigkeit auf, der man nur mit Auswendiglernen beikommt: gleich oder fast gleich geschriebene Wörter werden verschieden ausgesprochen und haben dann verschiedene Bedeutung. Beispiele:

to read (dt. lesen),

read (dt. las),

ready (dt. fertig),

red (dt. rot). Ähnlich:

to lead (dt. führen),

lead (dt. Blei),

led (dt. führte). Oder:

to live (dt. leben),

live (recording),

the life (dt. Leben). Dann:

to love (dt. lieben),

to laugh (dt. lachen). Auch noch:

tough (dt. zäh),

though (dt. obwohl),

through (dt. durch). Damit aber nicht genug:

the bear (dt. Bär),

to bear (dt. tragen),

bare (dt. nackt, bloß),

the beer (dt. Bier). Dazu kommt:

the ware (dt. Ware),

you were (dt. du warst),

where (dt. wo). Nachdem ich angefangen habe, solche Wortgruppen aus meinem Gedächtnis hervorzukramen, fallen mir immer weitere ein. Das alles ist

nach Gehör gelernt! Ich hoffe, der geneigte Leser hat alle englischen Wörter richtig aussprechen können. Auch jahrelanges Lernen der Sprache verhindert aber nicht unbedingt, dass ein Deutscher seine Englischkenntnisse mit einem "Tschörmenn Äckzent" präsentiert, wobei z. B. stimmhafte Konsonanten zu stimmlos gesprochen werden. Dies erinnert uns daran, dass bei allem formalen Unterricht zur Schriftsprache

die Sprache mit der richtigen Intonation hervorgebracht sein will. Hier ist Lernen nach Gehör, also das Nachahmen eines Vorbildes, die Methode der Wahl. In unserer Medienwelt finden sich genügend Radio- und Fernsehsender, in denen gut geschulte Sprecher z. B. Nachrichten vorlesen. Doch Vorsicht mit der im Alltag gesprochenen Sprache: damit handelt man sich das Problem ein, dass dies dann nicht mehr mit der Schriftsprache zusammenpasst. Es ist nicht genau bekannt, wer einmal so schön bissig formulierte: "The United States and Great Britain are two countries, separated by a common language". Wer immer das war, - Oscar Wilde, George Bernard Shaw oder Winston Churchill - der Spruch beschreibt treffend, wie es in der Sprache auf Feinheiten ankommt.

Die

französische Sprache imponierte mir von Anfang an wegen der Sprachmelodie. Aber bei allem Interesse musste ich doch immer wieder registrieren, dass die Kenntnisse im Laufe der Zeit verfielen und dass im nächsten Anforderungsbereich die Kenntnisse dünn waren. Auch wenn ich über Radioempfang mein Interesse an der Sprache hochhielt, bekam ich den Kenntnisverfall immer dann zu spüren, wenn ich die Sprache wirklich brauchte, so in einem Mathematik-Seminar, als ich einen Vortrag halten musste, zu dem es nur eine französische Quelle gab, mit deren wissenschaftlicher Formulierung ich so meine Mühe hatte. Für meine Doktorarbeit ging ich nach Genf zum CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum. Da wurden Sprachen in munterem Wechsel gebraucht, und so lernte ich à tempo, Englisch, Französisch, manchmal sogar Deutsch, bei der Arbeit und im Privatleben flüssig zu benutzen. Als ich dann nach Karlsruhe ging, wurde mir bewusst, dass ich ja die französischen Fernsehprogramme empfangen könnte. Dafür brauchte ich aber eine ins Elsaß zeigende Antenne und einen Empfänger, der die andere Sendenorm verarbeiten konnte. Als diese Hindernisse überwunden waren, merkte ich, dass meine Sprachkenntnisse erhalten blieben, hauptsächlich durch Nachrichtensendungen und eine Samstagabend-Sendung, in der Musiker und Schauspieler sich mit dem Moderator unterhielten und dann auch auftraten. Im Rückblick bin ich mit dieser Wirkung des Fernsehens immer noch zufrieden.

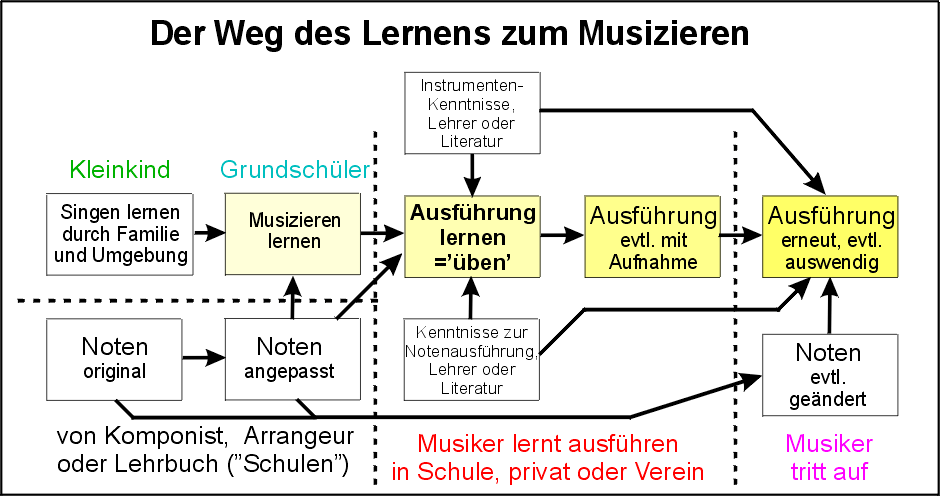

Aber konzentrieren wir uns auf das Erlernen des Musizierens und behalten wir die Ähnlichkeiten der Probleme mit dem Erlernen von Sprache bereit, insbesondere die Probleme, beim Vortragen die richtige Intonation zu beherrschen.

Zurück zur Einleitung des Artikels

Der Anfang des Lernens beim Musizieren

Als kleine Kinder lernen wir Musik nach Gehör, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ein Vorbild zu imitieren, bis unsere Fähigkeiten soweit verinnerlicht sind, dass wir uns auch ohne das Vorbild weiter entwickeln können. Beim Pfeifen mit dem Mund lernen wir vollständig nach Gehör. Ja, wir können nicht einmal genau beschreiben, wie der Mund geformt werden muss, damit ein bestimmter Ton erzeugt wird. Beim Singen ist es uns ebenso ganz selbstverständlich, nach Gehör zu lernen, auch wenn bei fortgeschrittenem Können ein Lehrer nicht nur Vorsingen als Lehrmethode einsetzt, sondern auch z.B. Erläuterungen gibt. Wenn wir spontan alleine singen oder pfeifen, ist es uns in der Regel egal, in welcher Tonart wir das tun, oder gar, auf welchen Kammerton wir uns beziehen. Das Intervall von einem Ton zum nächsten ist dann am wichtigsten. Hier ist eine Kostprobe, nämlich eine ganze chromatische Tonleiter, aber immer wieder zum Ausgangston, der Tonika, zurückkehrend. Die Aufnahme ist absichtlich ungeschönt, damit der Eindruck des Lernens gewahrt bleibt.

Zurück zur Einleitung des Artikels

Blasinstrumente erfordern mehr

Tasteninstrumente wie Klavier, Keyboard, Akkordeon, Harmonika, Orgel machen es dem Anfänger leicht, Töne zu erzeugen, weil nur eine Taste gedrückt werden muss. Es wird erst schwieriger, wenn mehrere Töne gleichzeitig erzeugt werden müssen. Ähnlich ist es bei den tönenden Schlaginstrumenten wie Glockensspiel, Lyra, Vibraphon, Xylophon, Marimba, Steel Drum, Kochtöpfen und Pfannen.

Bei den Blasinstrumenten steht die Notwendigkeit, die Töne überhaupt erst einmal zu erzeugen, als großes Hindernis vor dem Erlernen des Musizierens. So mancher Musiker wird sich erinnern können, wie schwer es war, bei der Blockflöte die Finger richtig auf die Löcher zu setzen oder die Löcher offen zu lassen, und dann auch noch richtig zu blasen, damit der erwünschte Ton kam. Mein erster Ton auf der Klarinette war ein elendes hohes Quieken. Aber dann hatte ich bald die grundlegende Idee der Griffe verstanden und brauchte nur noch gelegentlich eine Grifftabelle. Bei den Blechblasinstrumenten ist es schwierig, erst einmal die Naturtöne gezielt zu erzeugen und dann das Absenken der Naturtöne mit den Ventilen oder gar dem Posaunenzug zu lernen. Der eher technische Vorgang der Tonerzeugung muss erst einmal soweit verinnerlicht werden, dass beim Anblick des Notenbildes ohne tieferes Nachdenken der erwünschte Ton in richtiger Weise erzeugt wird. In diesem Stadium ist ein Lehrer, der erklärt und kontrolliert, wie der Ton erzeugt wird, sehr hilfreich.

Bei unserem Bemühen, Noten zu lesen und Töne brauchbar zu erzeugen, braucht nicht unbedingt der Lehrer immer dabei zu sein. Das ist insofern ein Vorteil, als der Lehrer nicht erdulden muss, wie ein Schüler mit eventuell vielen Wiederholungen ein Musikstück einübt. Der Lehrer braucht nur hin und wieder dabei zu sein und kann dann Verbesserungen anregen, wenn der Schüler das Stück schon passabel beherrscht. "Passabel beherrschen" bedeutet dabei, dass man sich nicht mehr von Note zu Note durchkämpft, sondern die musikalischen Phrasen als Ganzes überblickt und die Noten nur noch als Erinnerungsstütze benutzt. Insofern ist die bei uns übliche Methode, beim Lehrer "Stunden" zu haben, und ansonsten alleine zu üben, durchaus passend.

Auch wenn man beim Erlernen eines Instruments mit Ton-Erzeugen, Griffe-Üben und Noten-Lesen begonnen hat, sollte man sich doch auch dem Lernen nach Gehör zuwenden. Beim Lernen durch Nachahmen braucht man ein Vorbild, dem man sich mit der Tonerzeugung anpasst, so gut man es eben hinbekommt. Das kann ein Lehrer sein, der einem etwas vorspielt, aber in unserer technisierten Welt kann es auch eine Tonaufnahme sein, bei der allerdings der Part, den man nachahmen möchte, auch zu hören sein muss. Das wird also eher eine führende Stimme sein, auch wenn die Tonaufnahme sehr wohl auch anders gestaltet sein kann, denn es gibt ja nicht nur führende Stimmen. Auch beim Instrument sollten wir das Empfinden für Intervalle aufeinander folgender Töne trainieren.

Es ist durchaus sinnvoll, beide Methoden zu kombinieren, d. h. Noten vor sich zu haben und doch beim Musizieren ein Vorbild nachzuahmen. In dem folgenden Beispiel übte ich mit berühmten Musikern als Vorbild: Sabine Meyer (Klarinette), Tabea Zimmermann (Viola), Hartmut Höll (Piano). Es handelt sich um den dritten Satz aus Mozarts "Kegelstatt-Trio", KV 498. Tonaufnahmen dienten mir immer dabei als gutes Mittel, mich selbst zu beurteilen (siehe hierzu den Artikel "Aufnahmen vom Orchester").

Ich wählte als Beispiel den dritten Satz, weil hier die meisten Fehler zu hören sind, damit man auch merkt, was das Beispiel zeigen soll: B5 ist etwas zu hoch, es gibt einige unsichere Griffe und unsichere Einsätze.

Zurück zur Einleitung des Artikels

Stilelemente lernen

Leider gibt es ein großes Hindernis auf dem Weg zur kompetenten, stilgetreuen Interpretation eines Musikstücks:

Feinheiten der Interpretation der Noten eines Stückes

stehen leider gerade nicht vollständig in den Noten. Wohl gibt es die Tempo-Angaben in allen möglichen Formen, Lautstärke-Beschreibungen von pianissimo bis fortissimo, crescendo oder decrescendo, sforzato bis forte-piano, Intonationsangaben wie cantabile, staccato und marcato. Dann wird es aber bald schwierig, nämlich was soll "schnell, aber nicht zu schnell" oder "getragen" bedeuten, d. h. wie soll es sich anhören? Wilhelm Busch zeigt in seinen "Fliegenden Blättern" unter dem Titel "Der Virtuos, ein Neujahrskonzert" in 15 Bildern, wie die Ausdrücke für die Spielweise zu verstehen sind. Aber es geht noch schlimmer: Es steht

öfters gar nichts in den Noten, man muss es wissen!

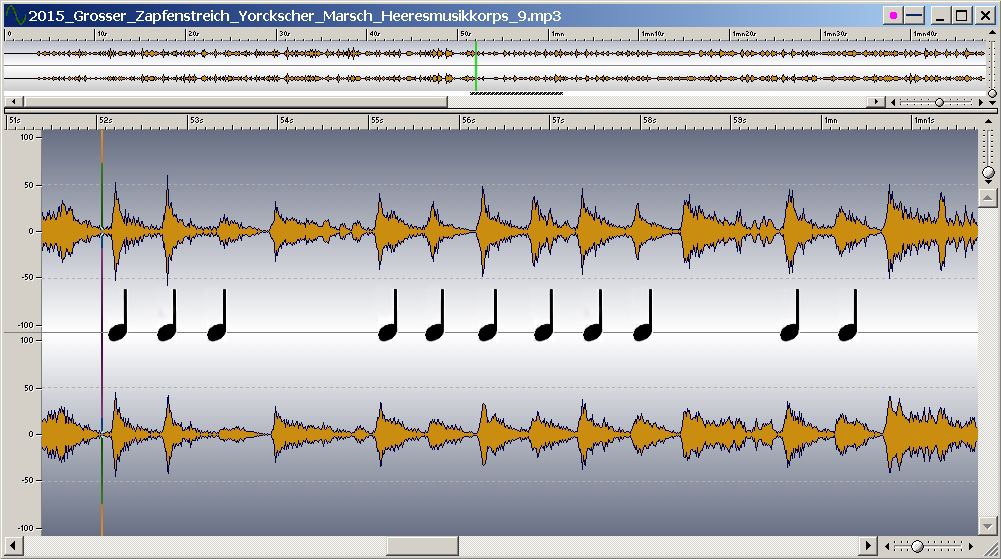

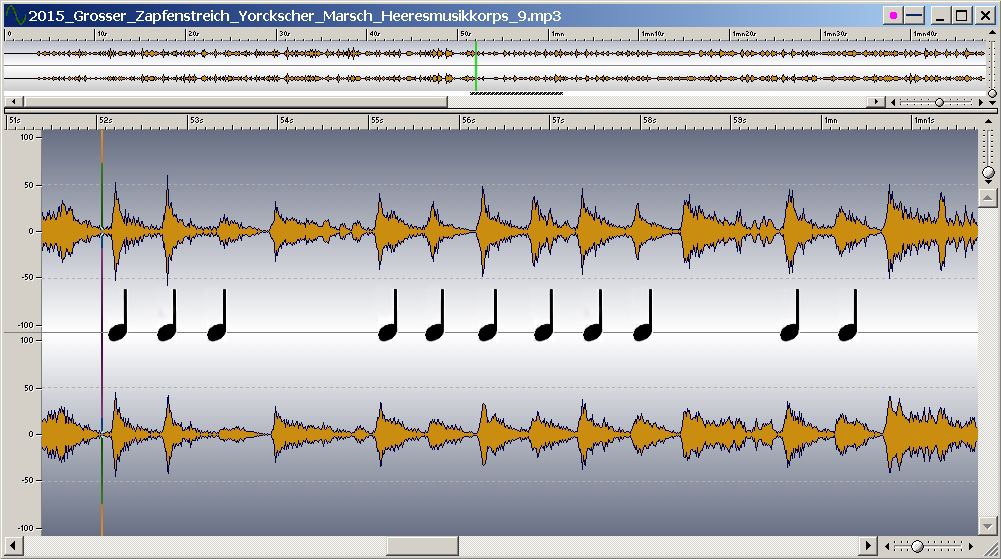

Ein Beispiel dafür aus neuerer Musik findet man beim Realisieren von Zweier- oder Vierergruppen von Achtelnoten. Bei einem Marsch werden die Achtel gleich lang und gleich betont gespielt. Sollten solche Achtel einen Auftakt bilden, darf man sie nicht zu Sechzehntel beschleunigen, um den Auftakt "schneidig" erklingen zu lassen. Dazu muss man daran denken, ungebundene Viertelnoten ausklingend zu spielen, nicht mit gleichmäßiger Lautstärke in voller Länge. Bei dem Marsch, der beim Großen Zapfenstreich gespielt wird, finden wir beide Stilelemente vertreten:

Im Wellenbild dieser Aufnahme sind die ausklingenden Viertelnoten deutlich zu erkennen. Damit man sie ganz sicher findet, sind sie außerdem mit Viertelnoten markiert. Der senkrechte Strich markiert den Anfang des zweiten Teils des Marsches, dem Trio.

Bei einer mährischen Polka hingegen wird von zwei Achteln die erste Note betont und die zweite schwächer angehängt, so dass eine zum Tanzen animierende Hüpfbewegung entsteht. Ob ein Lernender mit dieser Beschreibung zum Ziel kommt, ist fraglich. Besser lernt man das durch ein Vorbild, dem man sich angleichen kann.

Beim Swing-Stil ab etwa 1930 entwickelte sich allmählich eine Interpretation von zwei Achteln, bei der die erste Note länger und die zweite dafür kürzer gespielt wurde, das Ganze aber bitte fließend und nicht so weit verändert, dass eine punktierte Achtel und eine Sechzehntel daraus wird, womöglich noch mit voneinander abgesetzten Tönen. Hierzu finden sich im Artikel "MIDI hilft beim Üben" Beispiele, der Einfachheit halber kann man hier als Vorbild eine Aufnahme von Benny Goodman aufrufen.

Der Wiener Walzer wartet auch mit einer Besonderheit auf: Das zweite Viertel wird nicht genau bei dem Beginn des zweiten Drittels der Gesamtzeit des Takts gespielt, sondern etwas vorgezogen. Das dritte Viertel ist dann wieder pünktlich zum Beginn des letzten Drittels der Taktzeit. Die Tanzbewegung entspricht dieser Spielweise. Das ist der Unterschied zum Ländler, bei dem die Viertel gleichmäßig gespielt werden. Bei den Wiener Philharmonikern ist das gut zu hören, hier beim Neujahrskonzert 2009:

2014 führte ein Kammermusik-Ensemble aus Wien, bei dem 4 Musiker der Philharmoniker beteiligt waren, eine Reihe von Walzern auf, darunter auch "Rosen aus dem Süden" nach einem Arrangement von Arnold Schönberg, das er 1921 schrieb. Als Besonderheit bemerkte ich unter den Instrumenten nicht nur ein Piano, sondern auch eine kleine Orgel oder Harmonium. Schlagzeug war nicht dabei.

Durch diese Aufführung angeregt, versuchte ich, mit einem Piano solo den Walzer in dieser Spielweise aufzunehmen, obwohl mir bewusst ist, dass die fließenden Partien des Walzers auf dem Piano mit seinen nicht modifizierbaren Anschlagtönen die Musik verfälschen. Aber im Interesse der Fortbildung habe ich das folgende Ergebnis erzielt:

Zurück zur Einleitung des Artikels

Zweifel sind angebracht

Beim Singen auf der Bühne bürgerte sich einmal in dem Bemühen, den Liedtext verständlich zu machen, ein deutliches Absetzen der Worte - und dazu ein deutliches "r", das "Zungen-r", ein. In der Operette "Im Weißen Rössel" wurde bei der Arie "Es muss was Wunderbares sein…" dann die Aussprache "Essa mussa wassa Wunderbares sein…", wie die Kritiker das ins Lächerliche zogen. Ich fand aber unter den durchaus verfügbaren Aufnahmen keine, in der das wirklich dem Spott entsprechend gesungen wurde. Es bleibt die Warnung hängen, sich neben den eigentlichen Musiktiteln auch um deren musikalische "Umgebung" zu kümmern. Da man ja in den meisten Fällen Stücke spielt, die ein Anderer komponiert hat, gebietet es schon der Respekt gegenüber dem Komponisten, sich Gedanken darüber zu machen, wie er sich den Klang des Stückes vorgestellt hat.

Es gibt ein Beispiel aus der noch nicht weit zurückliegenden Zeit, wie ein heutiger Künstler seine eigene Ankündigung, welche Art der Musik nun aufgeführt würde, auf eine Art erfüllte, die zur Diskussion herausfordert. 2009 machte in der Berliner Waldbühne

Max Raabe folgenden Anfang des Konzerts mit ungewöhnlich und maliziös schmachtender Stimme, sowie stark rollendem "r", indem er ankündigte,

man wolle Musik der 20er und 30er Jahre in Original-Arrangements spielen. Das Publikum zeigte mit seinem Lachen, dass es sich auf Raabes Darbietung freute.

Ja, der instrumentale Anfang des Stückes ist gekonnt im Stil der 1930er Jahre gespielt. Und dann singt Max Raabe seinen Part, wieder mit der maliziös schmachtenden Stimme, und man sollte sich überlegen, ob das dem Stil der Zeit entspricht, oder ob es einen eigenen Stil darstellt.

In YouTube fand ich eine Aufnahme der

Originalversion des Titels:

Titel: Tournerai, Komponist: Dino Olivieri, Text: Nino Rastelli, Gesang: Carlo Buti. Also, italienischer geht's wohl nicht! Die französische Version als Original zu bezeichnen, ist also schon deswegen nicht gerechtfertigt.

In dieser Version beginnt das Lied mit einem Vers. Bei der ins Französische übertragenen Version ist das gestrichen. Nach der Einleitung kommt sofort der Refrain. Die Arrangements für die Orchesterparts sind auch ganz verschieden.

Mit der folgenden Aufnahme wurde im Film "Das Boot" eine ernste Unterhaltung zwischen dem Kapitän und dem Funker intensiviert. Allerdings singt Frau Rina Ketty, was als Vorbild für einen männlichen Sänger weniger taugt.

Bekannt wurde auch die Aufnahme mit Tino Rossi, der die französische Version singt, dies aber mit eher italienischer Stimmfärbung.

Und dann gibt es auch eine Reihe von Aufnahmen mit Rudi Schuricke, mit deutschem Text. Hier ist eine davon, mit dem Orchester Michael Jary:

Rudi Schuricke mit seiner hellen Tenorstimme war gut bekannt. Aber ein Bariton kann diese Stimme nicht wirklich nachahmen, es sei denn, er nimmt die Kopfstimme zu Hilfe. Max Raabe tut das auch, aber Rudi Schuricke erscheint doch nicht als das "Original", auf das sich Max Raabe beruft.

Wie der Zufall so spielt, hörte ich im Deutschlandfunk eine Erinnerungssendung, "Das Kalenderblatt", in der man an den vor 50 Jahren gestorbenen Schaupieler und Regisseur Fritz Kortner erinnerte. Als ich Fritz Kortner sprechen hörte, wurde mir schlagartig klar: das ist die Sprechweise, die Max Raabe sich angeeignet hat, egal ob bewusst oder unbewusst. Hier eine Hörprobe aus der Sendung mit zwei Abschnitten, wo Fritz Kortner spricht:

Man sollte also den Erfolg von Max Raabe anerkennen und seinen Singstil, mit dem er seit 1986 auftritt, seinen eigenen nennen, nicht einen historischen.

Als der Engländer John Arthy auf einem Dachboden Noten aus den 1920er und 30er Jahren fand, entschloss er sich, dass diese Musik auf möglichst historische Weise wieder aufgeführt werden sollte. Er gründete 1968 das

"Pasadena Roof Orchestra". Als sie ein Jahr später auftraten, riefen sie bei Leuten, die noch die Musik von damals kannten, eine angenehme Erinnerung hervor und so konnte sich das Orchester halten. 2009 gaben sie in London ein Konzert zu ihrem 40. Jubiläum, also zufällig im gleichen Jahr, als Max Raabe in der Berliner Waldbühne auftrat, von wo die obige Hörprobe stammt. Der Leader und Hauptsänger Duncan Galloway ist im folgenden Beispiel mit unbefangen freier Stimme in der Ansage und seinem Gesangspart zu hören. Nach meiner Auffassung passt dies eher zum Originalstil:

Zurück zur Einleitung des Artikels

Aufführung alter Musik in historisch gerechtfertigter Weise

Das Aufführen einer Musik in historisch gerechtfertigter Weise wird natürlich umso schwieriger, je älter die Komposition ist. Man ist auf Hinweise in Schriften und Bildern angewiesen, die oft ganz unscheinbar sind, so dass man sie leicht übersieht, oder man versteht sie nicht. Aber es gibt Leute, die sich der historischen Aufführungspraxis seit vielen Jahren widmen und Erfolge vorweisen können.

Pionierarbeit hat dabei Wanda Landowska (1877-1959) geleistet, indem sie nach ihrer Ausbildung ab 1900 selber unterrichtete und 1903 sich dem Cembalo intensiv widmete. Sie überzeugte die Musiker Schritt für Schritt, dass Musik aus dem Barock nicht mit dem modernen Flügel gespielt werden sollte, sondern mit dem Cembalo. Dazu trat sie auch als Cembalo-Virtuosin auf und erreichte damit im Publikum die Musik-Interessierten, also mehr Leute als nur Musikschüler. 1925 gründete sie in der Nähe von Paris eine eigene Musikschule, in der sie das Cembalospiel lehrte. Sie veröffentlichte ihre Argumente zur Interpretation der Musik von Bach. Sie regte auch zeitgenössische Komponisten an, so Manuel de Falla und Francis Poulenc.

1960 hörte ich eine Sendung von Radio WDR3, dem neu geschaffenen Programm für höheres intellektuelles Niveau, über die Aufführung alter Musik mit einem Vortrag des Musikwissenschaftlers Rolf Dammann, der da offenbar seine Habilitationsarbeit vortrug. Anschließend führte der Regisseur Eduard Deuninger Beispiele zu den Aussagen von Rolf Dammann vor. Ich war glücklich, dass ich das Tonbandgerät parat hatte und nahm die Sendung auf, auch wenn die Tonqualität nicht gut war, weil der Sender weit weg stand und ich trotz Richtantenne das Radiosignal nur schwach in den Empfänger bekam. Der Vortrag von Rolf Dammann war ein Volltreffer! Nicht allein sein Vortrag, sondern auch die von der WDR-Redaktion angefügten Beispiele von Stücken in "moderner" Spielweise, denen die Beispiele in "historisch gerechtfertigter" Spielweise gegenübergestellt wurden, überzeugten mich.

Ich hatte richtig vermutet, dass Rolf Dammann da seine Habilitationsschrift vortrug:

Er wurde Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Im Internetauftritt des Musikwissenschaftlichen Seminars findet man:

Biographie Prof. Dr. Rolf Dammann

Rolf Dammann (1929-2012) wurde in Celle geboren und kam nach dem Krieg nach Freiburg, wo er 1952 mit einer Arbeit über den Renaissance-Komponisten Jean Mouton promoviert wurde. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Musikhochschule und an der Universität Heidelberg habilitierte er sich 1958 in Freiburg mit einer Arbeit, die wohl sein erfolgreichstes Buch werden sollte: Der Musikbegriff im deutschen Barock. Noch 1995 erschien eine dritte Auflage dieses Werkes, das gerade in der Anfangszeit der musikalischen Aufführungspraxis seine weitreichende Wirkung entfaltete. 1966 wurde er in Freiburg zunächst zum apl. Professor und schließlich 1978 zum Professor ernannt und wirkte hier bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1995. Auch mit seinen anderen Schriften zur Musik der Renaissance, zu Bachs Goldberg-Variationen bis hin zur Wiener Klassik - zu den Glanzstücken gehört eine Analyse der Register-Arie des Leporello in Mozarts Don Giovanni - gelang es ihm auf eindrucksvolle Weise, das musikalische Werk eng mit der Kultur- und Ideengeschichte zu verflechten. Damit trug er entscheidend dazu bei, die Musik vergangener Epochen auch für das heutige Publikum zum Sprechen zu bringen. Zu seinem 65. Geburtstag ehrte ihn das Freiburger Seminar mit einer Festschrift "Musikalisches Welttheater".

An der Argumentation Dammanns hatte mich überzeugt, dass

sowohl die Instrumente als auch die Spielweise historisch möglichst korrekt sein sollten. An einem Stück von Jean-Baptiste Lully (1632-1687), der Ouverture zu "Le Bourgois Gentilhomme", hört man deutlich den Unterschied zwischen der "modernen" Spielweise mit dem Kammerton bei 441 Hz und dem Festhalten an den gedruckten Noten gegenüber der historisch genaueren Spielweise mit dem Kammerton bei 435 Hz und der damaligen Interpretation der gedruckten Noten. Der Charakter der Musik wird deutlich in Richtung "höfisch" verändert, und das passt eben besser zu der damaligen Gesellschaft. Lully war nämlich Hofmusiker von Louis XIV. Die sinfonische Musik war dem Adel vorbehalten. Erst im 19. Jahrhundert änderte sich das allmählich, wohlhabende Bürger ahmten die Lebensweise von Adligen nach. Das erste bürgerliche Konzerthaus wurde 1827 in Paris von Ignaz Pleyel, dem Komponisten, der die Melodie der französischen Nationalhymne komponiert hatte, und der auch einen guten Musikverlag und eine Piano-Manufaktur betrieb. Pleyels Sohn Camille übernahm den Betrieb und baute ein neues Haus für die Firmen und zwei Konzertsäle, einen großen für 550 Personen, einen kleineren für 150. Dieses Haus wurde am 25. Dez. 1839 eingeweiht. Erst 1929 wurde dieser Bau durch einen Neubau, wieder an anderer Stelle, ersetzt, aber der Name "Salle Pleyel" blieb bis heute erhalten. Wanda Landowska ließ sich in der Manufaktur ein Cembalo nach ihren Wünschen bauen, was zwar nicht die historisch genaue Bauart war, aber sie überzeugte damit ihr Publikum. Später gingen dann die Cembalo-Spieler doch zur historisch korrekten Bauart über.

Hier also die beiden Beispiele aus der WDR3-Sendung. Der Redakteur, der die Beispiele präsentiert, nennt

nicht die Namen der Orchester.

2013 übertrug die BBC von den "Proms" ein Konzert des Orchesters "Les Siècles" (Die Jahrhunderte). Dieses Orchester hat ein Repertoire aus mehreren Jahrhunderten und benutzt für jede Epoche die passenden Instrumente und Besetzung. In einem Interview erklärt der Dirigent François-Xavier Roth zunächst, dass die Musiker diesen Wechsel vollkommen verinnerlicht haben, und dann - damit beginnt der folgende Ausschnitt aus dem Konzert - erklärt er, dass es zur Zeit Lullys nicht den Dirigenten im heutigen Sinne gab, sondern einer der Musiker klopfte mit einem großen Stab auf den Boden, um das Orchester zu synchronisieren. Hier ist das Beispiel mit Musik von Jean-Baptiste Lully, der Ouverture zu "Le Bourgeois Gentilhomme". Das Klopfen mit dem Stab ist im BBC-Video deutlich sowohl zu sehen als auch zu hören, letzteres deshalb natürlich auch hier im Ton des Videos allein:

Ein weiteres Element der historischen Aufführungspraxis zeigt das Bild der Holzbläsergruppe. Die Holzbläser sind "chorisch" besetzt: Jeweils vier Flöten, Oboen und Fagotte. Dies sollte auch bei Georg Friedrich Händels Musik beachtet werden.

Das Bild ist aus dem Video der BBC

Am Beispiel der "Bach-Trompete" lässt sich zeigen, wie der Einsatz der Hoch-F-Trompete in Bachs Concerto grosso Nr. 3 Satz 5 die Musik verfälscht, und wie das mit einer Barock-Clarine korrigiert werden kann. Für die Wenigen, die nicht wissen, was eine Barock-Clarine ist, eine kurze Beschreibung. Es ist eine Trompete, die ausschließlich mit Naturtönen gespielt wird. Wobei für die Melodien nur die oberen Naturtöne eine Art Tonleiter ermöglichen. Dafür ist das Trompetenrohr doppelt so lang wie bei einer Ventiltrompete mit gleichem Tonhöhenbereich. Mit den Lippen allein kann der richtige Ton nicht zuverlässig genug angesteuert werden. Ein

Überblasloch, das wie bei den Holzblasinstrumenten einen Schwingungsknoten zu lokalisieren hilft, ist die Lösung. Da die Instrumentenbauer ihre Kenntnisse nicht veröffentlichten, sondern nur an Vertraute weitergaben, gingen auch Kenntnisse verloren. Es muss daher nicht verwundern, dass man erst 1958 auf dem Porträt von Gottfried Reiche, dem Leipziger Ratstrompeter, das Überblasloch entdeckte. Das Bild ist hier mit der besten Auflösung, die ich fand, eingefügt. Aber - ehrlich - ich sehe das Loch nicht, auch nicht nach Vergrößern und Kontrasterhöhung. Es könnte sich an der Stelle am Rohr befinden, wo eine Verstärkung des Rohrs erkennbar ist.

Bei dieser gewundenen Bauform, einem Horn oder Jagdhorn ähnlich, strahlt der Ton in den Orchesterraum, also nicht zum Publikum. Dadurch werden für das Publikum die Obertöne gedämpft, der Klang sanfter.

Hier ist zunächst eine Aufnahme mit modernen Instrumenten, einschließlich der "Bach-Trompete".

Und hier die historisch bessere Aufnahme, einschließlich der gewundenen Clarine.

Eine andere Form der Clarine fand ich in einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks von J. S. Bachs h-moll-Messe, die 2018 in der kurz zuvor fertiggestellten Elbphilharmonie aufgeführt worden war. Der neue Dirigent der NDR-Chors, Klaas Stok, hatte sich neben bekannten Gesangssolisten eins der führenden Ensembles für Alte Musik, nämlich das Concerto Köln, herangeholt. Das Bild zeigt die Clarine, die einem Horn ähnelt.

Das Bild ist aus dem Video des NDR

Das Bild ist aus dem Video des NDR

Nachdem ich auf das Instrument aufmerksam geworden war, achtete ich darauf, ob der Musiker mit Fingerbewegungen verraten würde, dass das Instrument Löcher zum Steuern der Töne habe. Nein, ich sah nichts davon. Aber hin und wieder musste der Musiker mit wohlgeübten Drehbewegungen das Kondenswasser aus dem Instrument entfernen.

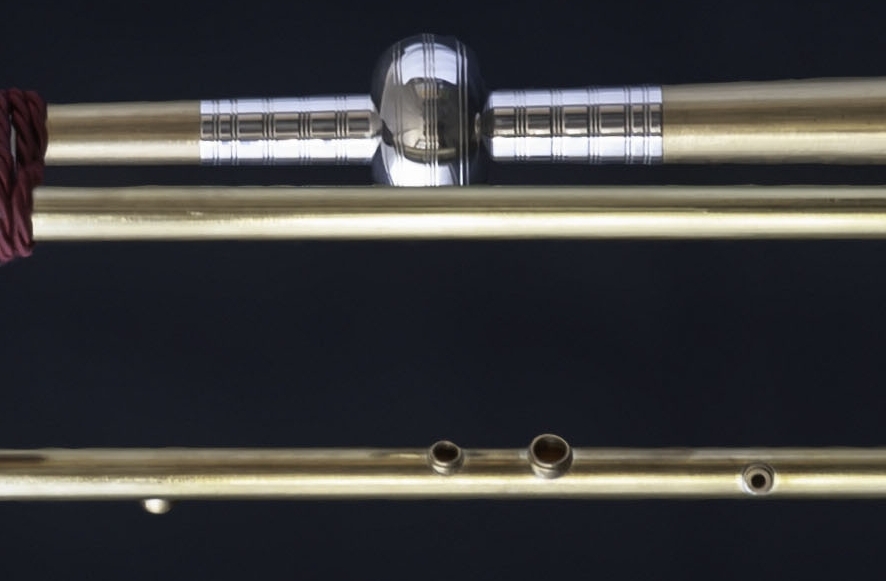

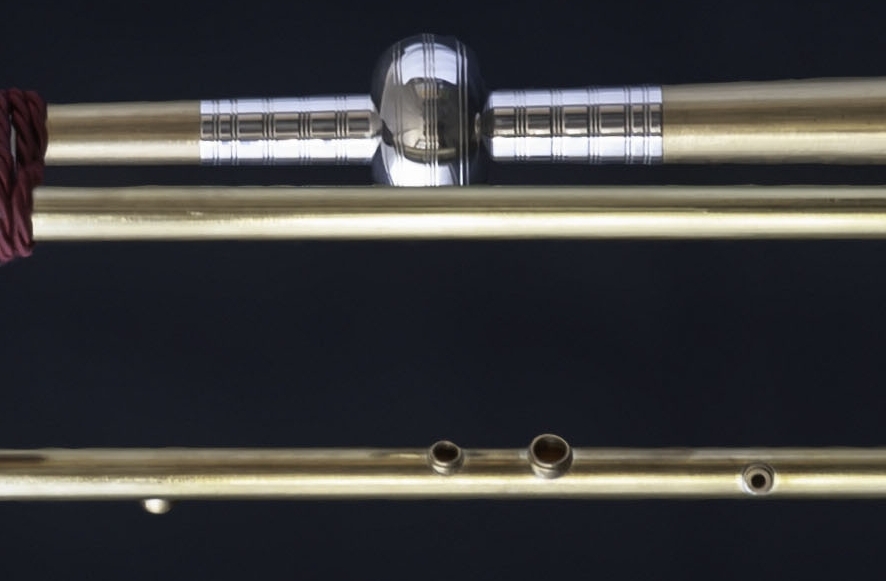

Es gibt auch eine gestreckte Bauform der Barocktrompete, ähnlich der heutigen Fanfare. Sie strahlt den Ton zum Publikum ab, ist deshalb für das Publikum schärfer im Klang. Das kugelförmige Teil dient dem Halten des Instruments, es hat keinen Einfluss auf den Ton. Hier ein historisches Instrument der Manufaktur J. Ehe aus Nürnberg:

In einer Konzertübertragung des Bach-Consorts Wien von 2018 waren die Clarinen zu sehen, und zwar so, dass man sieht, wie die linke Hand das Instrument hält, während die rechte Hand mit den Fingern so am Rohr liegt, als ob sie dort nicht nur mit

einem Loch, sondern mit

mehreren den Ton zu kontrollieren hätte.

Es gibt neben dieser Konzertaufnahme noch weitere, nämlich von der "Netherlands Bach Society", bei der die gestreckten Carinen so deutlich gezeigt werden, dass man sieht, wie die Finger der rechten Hand sich abwechselnd bewegen. Das bestärkt die Vermutung, dass diese Instrumente mit mehreren Überblaslöchern ausgestattet sind. Beim weiteren Stöbern im Internet fand ich das Angebot des Instrumentenbauers Neubauer aus Nürnberg. Da werden gestreckte Bachtrompeten angeboten, die nach historischen Vorbildern gebaut sind, die 3 oder 4 Überblaslöcher haben, mit denen sowohl das Erreichen der richtigen Töne erleichtert wird, als auch das Korrigieren der unreinen Töne der Skala ermöglicht. Der Beschreibung der Instrumente entnimmt man, dass es die Löcher in der Barockzeit so noch nicht gab, aber dass man darauf geachtet habe, den historischen Klang bestmöglich beizubehalten. Puristen können das Instrument auch ohne Löcher benutzen, indem das Stück mit den Löchern gegen eins ohne Loch auswechselt wird.

Gestreckte Barocktrompete von Neubauer, Bildausschnit mit den 4 Löchern

Mehr Information über die Barocktrompete findet man im

Wikipedia-Artikel über die Barocktrompete.

Dazu gibt es noch eine Examensarbeit von Heiko Wegener über "Die Trompete und das Trompetenspiel in der Bach-Zeit" die er 2007 an der Universität Oldenburg abgeliefert hat. Sie kann als PDF-Datei heruntergeladen werden. Heiko Wegener ist auch als Trompeter mit heutiger Musik auf Youtube zu finden.

Zurück zur Einleitung des Artikels

Beethovens Violinkonzert missverstanden

Wenn man annimmt, dass die Musik des 19. Jahrhunderts von vorneherein schon kompetenter als die ältere Musik aufgeführt wird, so wird man über eine Aufnahme von Beethovens Violinkonzert op. 61 mit dem Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt (des Hessischen Rundfunks) unter der Leitung von Hermann Michael und mit dem Solisten Leon Spierer aus dem Jahr 1969 überraschend deutlich aufgeklärt, wie sich falsche Interpretationen einschlichen. Die Radiosendung des Hessischen Rundfunks, in der sehr detailliert erklärt wurde, wie das Werk anders aufgeführt werden müsse, habe ich zwar auf Band aufnehmen können, kann aber das Band nicht abspielen, weil das Bandgerät erst repariert werden muss. Glücklicherweise wurde die Aufnahme des Violinkonzerts 1979 als Schallplatte herausgebracht. Bei einem Händler fand ich ordentliche Abbildungen vom Plattenlabel und der Hülle. Es ist selbstbewusst, auf den Plattenlabel "in der Originalfassung" zu schreiben, und das

mit Begründung!

Der Erläuterungstext auf der Plattenhülle ist eine Kurzfassung der Sendung, aber trifft den Kern. Deshalb und weil der Text auf dem Bild nur schwer lesbar ist, habe ich ihn abgeschrieben.

Hansjörg Pauli schrieb auf der Plattenhülle:

Die Uraufführung von Beethovens Violinkonzert D-Dur op. 61 spielte der Wiener Geiger Franz Clement am 23. Dezember 1806, dem Vernehmen nach "mit seiner gewöhnlichen Eleganz und Zierlichkeit". Er stieß auf wenig Gegenliebe, die Kritik reagierte unwirsch: vor allem dem Stück gegenüber, dem sie vorwarf, "daß der Zusammenhang oft ganz zerrissen scheine, und daß die unendlichen Wiederholungen einiger gemeiner Stellen leicht ermüden könnten". Es wurde in den folgenden Jahrzehnten kaum mehr aufgeführt. Bis der 22-jährige Joseph Joachim 1853, im Rahmen des 31. Niederrheinischen Musikfests, sich seiner wieder annahm und ihm, "mit ungewöhnlich reichem Klang", zum Durchbruch verhalf. Seither rechnet Beethovens Violinkonzert zu den beliebtesten Werken der Konzertliteratur.

Bemerkung von Detlef Rusch: Im Wikipedia-Artikel über Joseph Joachim findet man die Angabe, dass er als 12-jähriger 1844 in London das Violinkonzert gespielt habe, und zwar unter der Leitung von Mendelsohn-Bartholdy. Und im Wikipedia-Artikel über das Niederrheinische Musikfest, und zwar Nr. 31 (1853), ist nur aufgeführt:

Solisten: Clara Schumann (Klavier) und Joseph Joachim (Violine); Uraufführung der 4. Sinfonie in d-moll op. 120 und der Fest-Ouvertüre Op. 123 von R. Schumann.

Im Wikipedia-Artikel über Mendelsohn-Bartholdy ist zwar erwähnt, dass er 1844 in London dirigierte, doch ist dort Joseph Joachim

nicht erwähnt. Im Ullstein-Lexikon der Musik (1993) wird Joseph Joachim zwar mit einem Artikel, der eine halbe Seite füllt, beschrieben, aber das Violinkonzert wird

nicht erwähnt.

Diesen Punkt zu klären, führt vom hiesigen Thema zu weit ab. Aber es bleibt, dass Joseph Joachim das Violinkonzert aus der Versenkung geholt hat.

Das beeindruckende Können von Joseph Joachim hatte aber zur Folge, dass Musiker seine Interpretation des Violinkonzerts als Vorbild nahmen, ohne es zu hinterfragen. Der Effekt verbreitete sich auch nach Jahrzehnten noch über die Schallplatten. In dem Text auf der Plattenhülle ist das noch drastischer ausgedrückt.

Also weiter im Text von der Plattenhülle:

Nicht bei Clement, sondern bei Joachim setzte denn auch die Tradition seiner Interpreten an, von der wir wiederum wissen, daß sie erstaunlich schnell verkrustete und schon um die Jahrhundertwende individueller Deutung nur mehr wenig Spielraum ließ. Die Frage drängt sich auf, ob es nicht ratsam wäre, beiden, Ansatz wie Tradition, zu mißtrauen - angesichts der Tatsache, daß sich doch zwischen 1806 und 1853 gerade auch in der Musik Verschiedenes zugetragen hatte.

Rudolf Kolisch (1896-1977), Schüler und Schwager Arnold Schönbergs und 1922 Gründer des später nach ihm benannten "Wiener Streichquartetts", ist dieser Frage als erster nachgegangen: im Zuge seiner zunächst mehr praxis-orientierten Untersuchungen zur Beethoven-Interpretation schlechthin und anhand der Ergebnisse, zu denen er dort gelangt war.

Seine Prämissen:

- Beethovens historische Leistung liegt wesentlich in der Erfindung einer

geradezu phänomenalen Anzahl bis dahin unbekannter musikalischer Charaktere.

- Diese Charaktere sind objektiviert in musikalischen Gestalten.

- Zu jedem Charakter (bezw. zu jeder Gestalt) gehört ein bestimmtes Tempo;

wird es entscheidend verfehlt, geht auch der Charakter seiner Eigenart verlustig.

Indem Kolisch nun die im Violinkonzert exponierten und verarbeiteten Gestalten unter Berücksichtigung auch der verbal fixierten Tempobezeichnungen mit den Gestalten aus jenen Werken verglich, in denen Beethoven (teils im Nachhinein) die Tempi metronomisch definierte, kam er zum selben Schluß, zu dem eigentlich auch eine unvoreingenommene Analyse des Formverlaufs, insbesondere der Verteilung des thematischen Materials auf Orchester einerseits, Solo-Instrument andererseits führen müßte:

Beethovens Violinkonzert ist kein Virtuosenkonzert, sondern eine "Sinfonia concertante". (Hervorhebung Detlef Rusch) Wo es, der (falschen) Tradition getreu, von der Violine her zelebriert wird, mit wie immer "ungewöhnlich reichem Klang", geraten zumindest die ersten beiden Sätze in schreienden Widerspruch zu den respektiven Texten.

Die vorliegende Aufnahme, im Hessischen Rundfunk Frankfurt für das Beethovenjahr 1970 entstanden, folgt weitgehend den Überlegungen, die Rudolf Kolisch gemeinsam mit dem Dirigenten René Leibowitz 1964 im Auftrag von Radio Zürich sowohl in einer analytisch-kritischen Sendung formulierte als auch in einer Modell-Produktion praktisch umzusetzen versuchte. Drei Punkte sind dabei besonders wichtig:

1. Die Rekonstruktion der authentischen Tempi

Der erste Satz als "Allegro cantabile" alla breve (siehe die ersten Sätze der Cellosonate op. 69, der Streichquartette op. 18/4 und op. 59/1), also Unterdrückung der üblichen Viertelbetonung (Pauke ab T.1), Artikulation in halben Noten, entlang der harmonischen Struktur.

(Anmerkung von Detlef Rusch: Auf der Platte ist aber für den ersten Satz als Spielweise "Allegro ma non troppo" angegeben) Der zweite Satz als alla-breve-Adagio (siehe "Adagio cantabile" aus der Violinsonate op. 30/2), was fast von selber dann den Mittelteil (T.45 ff.) vor dem Auseinanderbrechen bewahrt und den Solisten der Notwendigkeit enthebt, die ganzen Noten (Triller T.52 und 53) auf drei Viertel oder fünf Achtel zu verkürzen.

2. Die Kontrolle der Tempi-Modifikationen

Hinter den Rubati sollen die Grund-Tempi spürbar bleiben. Im ersten Satz also weder Tempo-Reduktion auf das Andante in der g-moll-Episode der Durchführung (T.331 ff.) noch gar, wie "branchenüblich", auf das Adagio in der Coda (T.511 ff.).

3. Die Rücksicht auf den Satz

Wo die Solo-Violine nur ausziert, koloriert, etwa ein vom Orchester intoniertes Thema in Sechzehntel-Arabesken umspielt (2. Satz, T.11 ff.) oder sonst wie motivisch integriert wird (1.Satz, T.89, Einführung über den aufsteigenden gebrochenen Dominantseptakkord, nach dem absteigenden im Tutti), darf sie sich nicht in den Vordergrund drängen. Der Unterschied zwischen Hauptstimme und Nebenstimmen macht vor dem Solisten nicht halt.

Dergleichen, nebst den Retouchen, die Phrasierung und Spielmanieren betreffen, mag liebgewonnene Gewohnheiten stören, gewiß. Die Weihe ist weg, Beethoven, entfettet, taugt kaum mehr als Ausweis für Gesinnung. Doch könnte jetzt das Gespräch über seine Musik beginnen.

Ende der Beschreibung auf der Plattenhülle. Verfasser: Hansjörg Pauli

Zurück zur Einleitung des Artikels

Neue Erkenntnisse für das Gambenspiel

Bei Wikipedia fand ich über die Gamben folgenden Anfang des Eintrags:

Das Instrument "Viola da gamba" (zu ital. viola="Geige" und gamba="Bein", im Deutschen auch verkürzt "Gambe" oder "Kniegeige bzw. Schoßgeige" genannt) ist eine Sammelbezeichnung für eine Familie historischer Streichinstrumente. Sie entstand zur selben Zeit wie die Violinenfamilie. Die Bezeichnung "da gamba" leitet sich von der Spielhaltung ab. Die Instrumente sämtlicher Stimmlagen - Diskant-, Alt-/Tenor- und Bassgambe bzw. Violone - werden im Gegensatz zu den "viole da braccio", das heißt "Armgeigen", zwischen den Beinen gehalten bzw. die kleineren Typen mit dem Korpus auf den Schoß gestellt, wobei der Hals nach oben ragt. Die Gamben entstanden wahrscheinlich im 15. Jahrhundert in Spanien. Sie haben fünf bis sechs, später auch sieben Saiten in Quart-Terz-Stimmung und ein mit Bünden versehenes Griffbrett. Den Bogen hält der Spieler im Untergriff. -

Soweit die Einleitung des Wikipedia-Artikels über die Gamben.

Die letzten beiden Sätze der Beschreibung sind für Musiklaien leider nicht erhellend, weil zwar die Verwandtschaft mit den "Armgeigen" erwähnt wird, aber nicht die mit der Gitarre, dabei signalisieren die Begriffe "Bünde" und "Quart-Terz-Stimmung" dies doch deutlich. Ich versuche also eine Erweiterung der Beschreibung. Bei der sechssaitigen Gambe ist das Intervall zwischen der Saite mit dem höchsten Ton, der ersten, und der zweiten eine Quarte, zwischen der zweiten und dritten aber eine große Terz, zur vierten und den weiteren wieder Quarten. Bei der siebensaitigen Gambe fügt man neben der ersten Saite der sechssaitigen Gambe noch eine Diskantsaite hinzu, die eine Quarte höher klingt. Bei einem Konzert der Gambistin Josephine van Lier wurde auch aufgenommen, wie sie die Stimmung des Instruments kontrolliert. Hier ist der Ton der Szene:

Zu hören ist als Intervall zur nächsten Saite: Quarte, Quarte, gr.Terz, Quarte, Quarte, Quarte, wobei sie bei der vorletzten Saite nachjustiert.

Bei der sechssaitigen Gitarre mit ihrem flachen Griffbrett kann man Akkorde mit allen Saiten fast gleichzeitig spielen, indem man mit einer Handbewegung über alle Saiten streicht (gehässig auch "klampfen" genannt). Man kann aber auch verschiedene Gruppen der Saiten nacheinander getrennt zupfen. Und man kann jederzeit auch Einzeltöne erzeugen. Die Gambe mit ihrem gewölbten Griffbrett und den ebenso gewölbt darüber liegenden Saiten erlaubt es einerseits, mit dem Bogen wie bei der Armgeige über eine einzelne Saite zu streichen, als auch über mehrere Saiten zu streichen und Akkorde zu spielen, wenn auf dem Griffbrett wie bei der Gitarre die Saiten passend abgedrückt werden. Wie bei der Gitarre helfen hierbei die Bünde. Wenn man mit dem Bogen kräftig auf die Saiten drückt, kann man drei, vielleicht sogar vier Akkordtöne gleichzeitig erzeugen.

Alle Töne ereicht man, wenn man mit dem Bogen über die Saiten schwenkt, wobei die Töne dann nacheinander kommen. Das folgende Beispiel von Originalnoten von Marin Marais, Komponist und Gambist am Hof des französischen Königs Louis XIV., als Lully dort der leitende Musiker war, lässt dies erkennen.

Gambist Jordi Savall zeigt einen Mehrfachgriff an den Saiten und den Untergriff am Bogen:

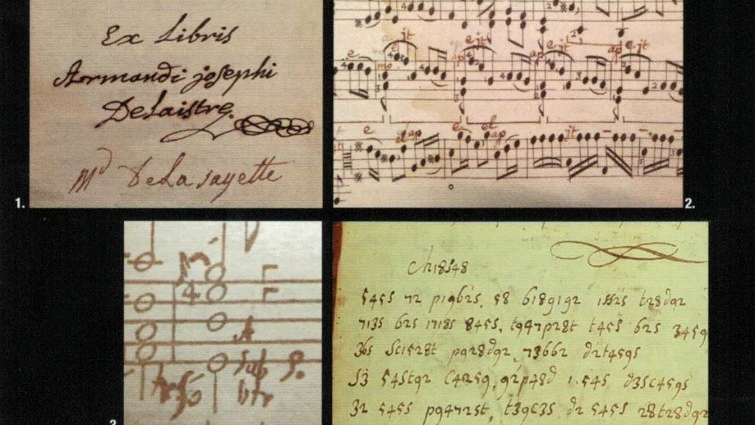

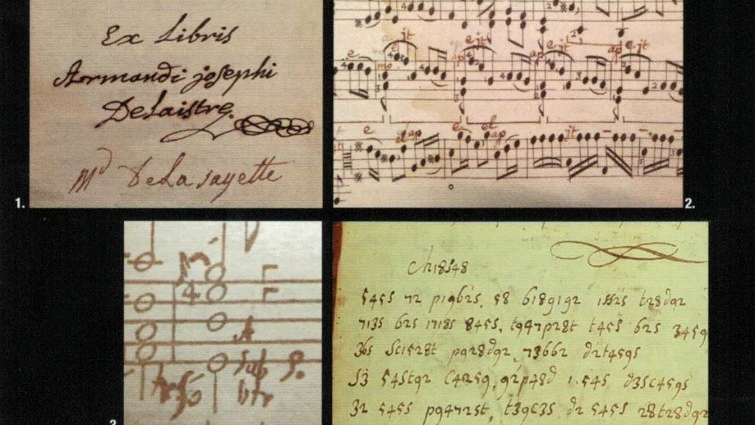

Am 24. Mai 2020 präsentierte der Deutschlandfunk "Die neue Platte" des Gambisten Vittorio Ghielmi, auf der Gambenmusik von Marin Marais mit neuen Erkenntnissen über die vom Komponisten gewünschte Spielweise vorgestellt wird. Ghielmi ist renommierter Gambist und ist Leiter des Instituts für alte Musik am Mozarteum Salzburg. Er lehrt auch noch an anderen Stellen. Er bekam Zugang zu unveröffentlichten Schriften von Marais und er glaubt, er habe bis dahin unverstandene Symbole in der Notenschrift von Marin Marais entschlüsselt, wobei er mit einem weiteren Gambisten, Christoph Urbanetz, der ebenfalls am Mozarteum Salzburg tätig ist, zusammenarbeitete. Im Begleitheft der CD zeigt das folgende Bild einige Ausschnitte aus den Unterlagen von Marais, in denen die vielen zusätzlichen Zeichen zu sehen sind.

Das Bild ist aus dem Begleitheft der CD

Ghielmi spielt die Gambe entsprechend seinen Erkenntnissen, und wo er nur von Luca Pianca mit einer Laute begleitet wird, ist natürlich der Ton der Gambe besonders gut zu hören. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung. Zuerst erläutert die Autorin Marie König einige der Zeichen.

Die Unterlagen von Marais, aus denen Ghielmi und Urbanetz ihre Erkenntnisse gewonnen haben wollen, sind noch nicht für jedermann zugänglich, weil noch eine

(wissenschaftliche? - D.R.) Veröffentlichung ansteht. Die Autorin des Beitrags im Deutschlandfunk, Marie König, war damit zwar nicht zufrieden, aber man muss verstehen, dass für eine wissenschaftliche Arbeit, für die gefordert wird, dass sie bisher nicht veröffentlichte Erkenntnisse enthält, man nicht die Unterlagen der Allgemeinheit vorher bekanntgeben kann. Selbst wenn man nur befürchtet, ein Konkurrent könnte den Befund schneller veröffentlichen, bleibt die Zurückhaltung verständlich.

Das folgende Bild zeigt ein Ensemble mit Gamben in den drei Stimmlagen Sopran, Alt oder Tenor, Bass. Man sieht, weshalb das Instrument "Viola da Gamba" heißt, deutsch "Kniegeige". Und natürlich freut es mich, dass die Gruppe aus Karlsruhe kommt.

Gambenconsort 'Les Escapades' aus Karlsruhe in Stockholm

Die Pflege der Gambenmusik hat sich nach dem Niedergang im 19. Jahrhundert erfreulicherweise seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wieder gut ausgebreitet. Deswegen füge ich hier noch ein Bild eines französischen Consorts ein, bei denen die Instrumente gut zu sehen sind.

Gambenconsort 'Angelicata'

Zurück zur Einleitung des Artikels

Eine Stilfrage zur Diskussion

Eine Diskussion zu einer Stilfrage will ich mit dem folgenden Beispiel anregen. In meiner Jugend lernte ich das Lied "Plaisir d'amour" von Jean Paul Égide Martini kennen, gesungen von Elisabeth Schwarzkopf, begleitet von Gerald Moore. Erst viel später lernte ich, dass Martini ein Zeitgenosse von Wolfgang Amadeus Mozart war, und das Lied 1785 komponiert wurde. Viele unterschiedliche Sänger haben das Lied aufgenommen, zum Teil in kindlicher Weise vereinfacht. Hier ist ein Ausschnitt aus der Aufnahme von Schwarzkopf und Moore:

Als mir die Idee kam, das selbst zu spielen, dachte ich historisch richtig an Klavier und Klarinette, denn die Klarinette war ja, als das Lied komponiert wurde, seit etwa 100 Jahren bekannt. Die langsamen Sätze der Klarinettenkonzerte von Carl Stamitz und Wolfgang Amadeus Mozart stärkten meinen Wunsch, die Klarinette zu benutzen. Der Klavierpart war kein Problem, aber als ich die Klarinette in der fertigen Aufnahme hörte, fiel mir auf, dass der Klarinettenton zu fest und jubelnd klingt, was ja zur klagenden Grundstimmung des Liedes nicht passt. Leider habe ich die Klarinettenaufnahme gelöscht und muss sie nun noch einmal machen. Aber ersatzweise füge ich den 2. Satz vom Klarinettenkonzert Nr. 3 von Carl Stamitz ein.

Danach ging ich zum Saxophon über, auch wenn es erst 55 Jahre nach dem Lied erfunden wurde.

Ich machte eine Aufnahme mit Sopransaxophon, mit dem man auch schön traurig spielen kann, und hier ist ein Ausschnitt davon:

Die Sopransaxophonstimme ist der Stimme von Elisabeth Schwarzkopf ziemlich ähnlich. Aber wie ich von meinen guten Musiklehrern schon früh in der Schule lernte, ist beim Lied stark darauf zu achten, dass man nicht in die Vortragsweise einer Opernarie verfällt. Deswegen legte ich die Aufnahme mit dem Sopransaxophon beiseite und entschloss mich, das Altsaxophon mit seiner sanfteren Stimme zu benutzen.

Da habe ich also den guten Rat von Rolf Dammann (siehe oben), dass sowohl die Instrumente als auch die Spielweise historisch möglichst korrekt sein sollten, wohl verletzt, aber den Charakter des Liedes erhalten. Aber als gnitze Bemerkung muss ich noch anfügen, dass ja auch die heutige Sängerin (oder der Sänger) nicht echt historisch sein kann, sondern mit ihrer (oder seiner) gegenwärtigen Ausbildung das Lied vorträgt. Hierzu ein Beispiel aus W. A. Mozarts Oper "Die Zauberflöte", nämlich die Arie der Königin der Nacht "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen". So, wie ich diese Arie in den 1950er Jahren kennenlernte, war ein auffälliger Widerspruch zwischen der Erregung, die der Text darstellte, und der Melodie, bei der die Koloraturen eher in Richtung "Jubel" zeigten. Und dazu diese wohlausgebildete Stimme, mit der die Sängerin den großen Tonumfang mit den höchsten Tönen beherrschte!

Erst viel später hörte ich eine Aufnahme dieser Arie, bei der die Vortragsweise der Melodie mit der Erregung, die der Text ausdrückt, zusammenpasste. Die Aufnahme wurde schon 1944 gemacht, fand auch genügend Interessenten, die die Schallplatte bis heute aufbewahrten. Schließlich wurde die Aufnahme glücklicherweise in YouTube allgemein zugänglich gemacht, und zwar gleich in mehreren Einträgen. Die Sängerin hat erfolgreich verhindert, dass ihre Stimme durch die Gesangsausbildung entsprechend der heutigen Mode entwickelt wurde. Hier ist die Aufnahme, in der sie mit Pianobegleitung die Arie überzeugend, wenn nicht sogar historisch korrekt singt:

Wie formulierte es Wilhelm Busch in seiner Gedichtsammlung "Kritik des Herzens" so schön:

Die Selbstkritik hat viel für sich ...

Literaturempfehlung:

Manfred Spitzer: "Musik im Kopf" - Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk. Verlag Schattauer, Stuttgart, New York, ISBN-13: 978-3-7945-2427-3.

Erste Auflage 2002, mein Exemplar: siebter unveränderter Nachdruck 2007, neue ISBN 3-7945-2427-6.

Manfred Spitzer ist als 'Hirnforscher' aus dem Fernsehen bekannt. Da habe ich aber nicht gehört, dass er als Student seinen Lebensunterhalt mit Musizieren in Bands verdient hat. Er schreibt bewusst in allgemeinverständlicher Sprache und benutzt für seine Erläuterungen viele hilfreiche Bilder. Er erklärt viele Aspekte des Musizierens in diziplinierter wissenschaftlicher Weise und belegt seine Aussagen auch mit Ergebnissen anderer Forscher.

Eine Bemerkung in der Einleitung machte mich aber nachdenklich. Spitzer schrieb da:

"Es ist wohl auch kein Zufall, dass sehr viele Ergebnisse zur Neurobiologie des Lernens beim Menschen sich auf Musik und Musiker beziehen, denn wo sonst wird mit so viel Hingabe an Zeit und Aufwand geübt wie in der Musik?"

Na, da hat sich inzwischen aber etwas geändert, wie das Bild aus einer Schülerarbeit belegt:

Zurück zur Einleitung des Artikels

Zurück zur Übersicht "Wissenswert"